Palais-Royal: da palazzo ducale a “Tempio della Voluttà”

Visita i giardini di palais-Royal insieme a me!

Questa è la seconda puntata dell’avvincente storia di Palais-Royal, il palazzo che sorge accanto al Louvre. Se hai perso la prima puntata, eccola.

Palais-Royal avrebbe potuto seguire il destino distaccato e solitario di tante altre residenze nobiliari cittadine, ma una speculazione immobiliare voluta da un duca squattrinato lo metterà invece al centro della vita parigina, facendone di fatto, e senza esagerare, una sorta di piccola Las Vegas.

Abbiamo visto come Palais-Royal divenne proprietà del ramo cadetto della famiglia reale, ossia dei duchi d’Orléans (prima puntata).

Durante il regno di Louis XVI il palazzo apparteneva a un personaggio di primo piano, Louis-Philippe de Borbon-Orléans (1747-1793) cugino del re e quindi un “Principe del Sangue”.

Cosa significa? Semplicemente che, in caso di estinzione del ramo principale della famiglia reale, il trono sarebbe passato a lui. Una situazione simile si era già verificata, per esempio quando la dinastia dei Valois venne rimpiazzata da quella dei Borbone con l’incoronazione di Henri IV (1589).

Nonostante questa illustre posizione, il duca non era benvoluto alla corte di Versailles perché dichiaratamente liberale e amico dei giacobini, le cui riunioni si tenevano proprio a Palais-Royal.

Il duca sembrava simpatizzare per un’idea di governo di stampo inglese, in cui il re è tenuto a rispettare una costituzione, rinunciando di fatto al potere assoluto, tanto caro alla monarchia francese.

Per la nobiltà di vecchio stampo si trattava a dir poco di un’eresia, visto che il re di Francia era tale per diritto divino e quindi non doveva sottostare a nulla, se non alla volontà di Dio stesso. Ma lasciamo perdere questi desueti dibattiti politici e torniamo a noi.

I lavori del duca d’Orléans

Fu proprio il duca Louis-Philippe a commissionare all’architetto Victor Louis i lavori che conferirono a Palais-Royal l’aspetto di oggi.

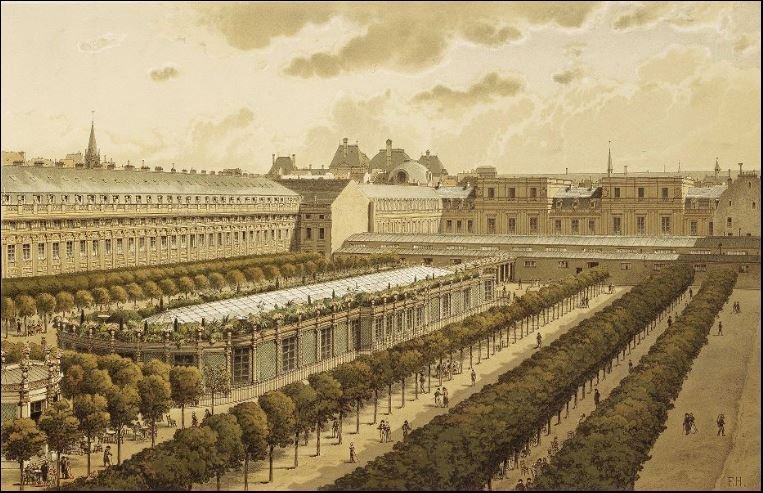

Tra il 1781 e il 1784, lungo tre lati dei giardini del palazzo, furono realizzati sessanta padiglioni, che al piano terra costituivano delle lunghe gallerie. In tutto centottanta arcate sotto le quali vennero alloggiate boutiques, ristoranti, cafés, sale da spettacolo, sale da gioco, nonché le sempreverdi case di piacere.

In sostanza, la capitale si era appena dotata di un centro commerciale ante litteram.

Visita i giardini di palais-Royal insieme a me!

Nel progetto iniziale i giardini avrebbero dovuto essere separati dal palazzo del duca da un’ulteriore costruzione.

Tuttavia, per mancanza di fondi, il progetto fu abbandonato e al suo posto vennero realizzate delle più economiche gallerie in legno, dette boutiques de bois (boutique di legno). Si trattava in pratica di tre file di negozi separate da due corridoi coperti (1784-86).

I commerci ospitati erano in tutto ottantotto: mercerie, librai, cartolerie, venditori di biancheria, giocattoli, ceramiche, ma anche salsiccia, frutta, senza contare i saltimbanchi.

Questo paradiso del commercio rimase operativo fino al 1828, poi sostituito da un’altra meraviglia che vedremo nella prossima puntata.

È indubbio che il duca ci tenesse a guadagnarsi la reputazione di principe benevolo, abbellendo la città.

Nel 1787 fece costruire al centro dei giardini un Circo per organizzare delle corse di cavalli.

Per non ostruire la vista da galleria a galleria la struttura, lunga un centinaio di metri, fu in parte interrata con le boutique al seguito! La nostra era del consumismo non sembra essersi inventata nulla di nuovo, insomma.

Nel 1789 lo scrittore Louis Sébastien Mercier, estasiato, descrive la struttura come l’architettura “più bella, più graziosa, più originale di Parigi. Una creazione sotterranea formatasi d’un colpo di bacchetta magica.” Purtroppo la meraviglia sarà distrutta da un incendio ne 1789.

Il duca fece anche ricostruire il vecchio Opéra adiacente a Palais-Royal, sulla rue saint-Honoré, che era andato a fuoco nel 1781. L’evento aveva talmente colpito la cittadinanza che le commercianti di moda, sempre pronte a sfruttare ogni occasione, produssero un florilegio di nastri, decorazioni e passamanerie nelle nuovissime nuance grigio-fumo: “Fuoco d’Opera”, “Opera bruciata”, “Fumo d’Opera”…

La nuova sala da spettacolo venne eretta tra il 1786 à 1790 dalla parte opposta rispetto al palazzo, sulla odierna place Colette, ed oggi è nota come Comédie-Française.

Occorre però rimettere le cose al giusto posto: la scelta del duca di aprire i suoi giardini al pubblico non era dettata dalla filantropia, bensì dai debiti.

A Versailles l’operazione non fu vista affatto di buon occhio. Louis XVI avrebbe commentato con sarcasmo: «Dunque non vi si vedrà più che la domenica, visto che in settimana tenete bottega.»

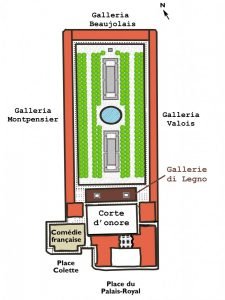

In effetti, un nobile dedito alle speculazioni come un comune borghese costituiva un’indecenza, un insulto al suo rango. Inoltre, le tre gallerie, con annesse nuove strade esterne che circondavano i giardini, erano state chiamate coi titoli dei tre figli del duca (a ovest la galleria di Montpensier, a nord quella di Beaujolais, ad est quella di Valois) una mossa giudicata di cattivo gusto e pretenziosa. Insomma tirarsela è d’obbligo, ma sempre nella giusta misura.

Nel frattempo, chi ci aveva guadagnato erano i parigini, che potevano finalmente godere di uno spazio alberato, dove poter passeggiare al riparo dalle intemperie e dal traffico. Parigi all’epoca era priva di boulevard pavimentati, di un sistema fognario efficace, di bagni pubblici, di marciapiedi; insomma, spostarsi era tutto fuorché un piacere. I giardini di Palais-Royal erano un polmone per la città e un’oasi di ristoro, un centro di socialità che ispirerà gli architetti del XX secolo, quali Le Corbusier.

Le gallerie rimanevano aperte al pubblico fino alle due del mattino e se la cosa oggi non sorprende è perchè siamo nell’era dell’elettricità. L’innovazione delle gallerie di Palais-Royal risiedeva infatti anche nell’illuminazione: la visibilità era garantita fino alle ore piccole grazie a delle lanterne.

Nell’immagine sottostante si scorgono due dei padiglioni-boutique costruiti al centro dei giardini, a Nord del bacino circolare. Ciascuno era diviso in quattro parti e ospitava negozianti di stampe, musica, libri, mercerie e fiorai. Al centro di questi e dell’immagine si vede invece il telone che era stato allestito per proteggere dal sole i clienti seduti ai tavoli.

Tra le tre e le cinque del pomeriggio, raccontano i contemporanei, le governanti raggiungevano i giardini per far passeggiare i bambini a loro affidati.

Altro spaccato interessante: le donne “oneste”, i militari e gli uomini d’affari occupavano le sedie sparse nei giardini, le signore in cerca di corteggiatori passeggiavano avanti e indietro per mettersi in mostra. Facevano “le vasche”, come diremmo oggi.

La spiccata concentrazione di case da gioco e bordelli nelle gallerie non deve sorprendere: all’interno della proprietà del duca d’Orléans la polizia municipale non aveva giurisdizione e dunque le attività illecite potevano fiorire liberamente. I coloriti epiteti di «Campo dei Tartari» e «Tempio della Voluttà» riferiti a Palais-Royal risalgono proprio a quel periodo.

Le damigelle dalla petite vertu (‘piccola virtù’) offrivano servizi a prezzi variabili a seconda della zona in cui esercitavano: le offerte più a buon mercato si incontravano alle gallerie di legno, mentre le professioniste dalle parcelle più corpose si trovavano sotto a quelle di pietra; infine le cocottes di lusso attendevano più discretamente all’interno dei locali.

erò Affare della Collana.

Curiosità letteraria

Il duca aveva un segretario che era anche un amico, oltre che un militare e uno scrittore brillante. Si chiamava Pierre Chorderlos de Laclos, autore del celebre romanzo epistolare Les Liasons dangereuses (‘Le Relazioni pericolose’) da cui venne tratto l’omonimo film di Frears con John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman del 1988. Gran film, grandi attori, ecco il trailer.

Col suo romanzo Laclos intendeva denunciare la decadenza e la corruzione della nobiltà del tempo, composta per lo più da individui meschini, improduttivi, privi di coscienza e dediti solo ai piaceri. Peggio ancora, corrompevano tutto ciò che di puro incontravano. All’alba della Rivoluzione francese la drammaturgia e la letteratura giocarono un ruolo chiave nella diffusione delle ideologie politiche.

Non solo: proprio qui, a Palais-Royal, dove la polizia non aveva accesso, Laclos fondò il Journal des Amis de la Constitution (‘Giornale degli Amici della Costituzione’), una rivista giacobina finanziata dal duca in persona.

Curiosità nostrana

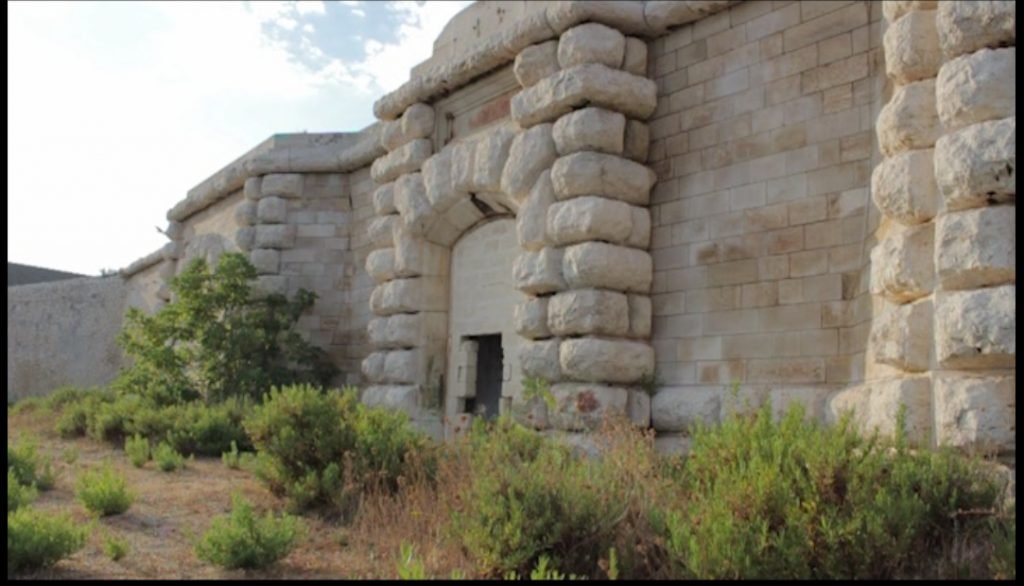

Il Forte di Laclos, sull’Isola di San Paolo nel golfo di Taranto, prende il nome proprio dal Chorderlos de Laclos! Passata la tempesta rivoluzionaria e anni dopo la morte del duca, mentre prestava servizio sotto Napoleone in Italia, Laclos morì di una grave forma di dissenteria nel Convento di San Francesco di Taranto nel 1803. Avendo rifiutato i conforti religiosi da anticlericale quale era, venne sepolto nella piazza d’armi del forte invece che in terra consacrata.

Dopo la caduta di Napoleone, i suoi resti vennero dispersi con disonore. I pescatori navigano a debita distanza dall’isola maledetta dove, dicono, il fantasma di Laclos vaga tormentato. Ma anche i micidiali scogli a pelo d’acqua potrebbero aver a che fare con questa antica abitudine.